Wenn ihr euch mit den Feinheiten des Spänemachens mittels Schweifhobel, dem Rundschneiden an der Drechselbank und dem vielfältigen Gebrauch von Klöpfel und Stecheisen so weit vertraut gemacht habt, dass sich euch die dabei hilfreich wirksamen Umstände schon von selbst zu erklären beginnen, könnten wir vielleicht auch das Material, das wir gerade in den Händen haben, einmal nach seiner Herkunft befragen.

Die Quelle all des schönen, uns mit seinem angenehmen Duft umgebenden Holzes ist natürlich ein lebendiger Baum mit Zweigen und Blättern, dessen langjährigem Dasein in der Gemeinschaft mit anderen Pflanzen und Tieren seines vertrauten Standortes wir nicht ohne Bedenken ein vorzeitiges Ende setzen. Wenn er gefällt wird steht noch dahin , mit welchen seiner Teile ein Feuer geschürt wird und was wir in Gebrauchsgegenstände verwandeln die seine natürliche Lebenszeit im Wald noch weit überdauern.

Um unseren Baum aber überhaupt zu Fall zu bringen und in handhabbare Stücke zu zerteilen bedarf es eines Arbeitsinstruments, das die Schneide des Stecheisens und die Masse des Klöpfels in einem einzigen und bedeutend massigeren Werkzeugkörper vereint und der mit einem langen Stiel versehen ein Vielfaches an Schlagenergie ansammeln und zur Wirkung bringen kann. Während in den europäischen Ländern beim Fällen und Weiterverarbeiten des Holzes die Axt schon seit ältesten Zeiten an erster Stelle steht, wurde im Einflussbereich afrikanischer und asiatischer Kulturen ein arbeitsteiliger Gebrauch von Dechsel und Säge bevorzugt.

Bei meinen eigenen Bauexperimenten habe ich mich aber auch deshalb zuerst einmal für die genaue Untersuchung des Umgangs mit der Axt entschieden, weil sich diese Technologie im direkten Vergleich beim frischen Holz als sehr viel effektiver erwiesen hat und der ganze Umfang der Arbeit so auch gegebenenfalls von mir allein bewältigt werden konnte. Als erstklassige Werkzeugerfindungen steht der Dechsel aber der Axt um nichts nach, und ist bei trockenem Holz stark im Vorteil.

Es ist wahrscheinlich nicht die in jedem Werkzeughandel zum Kauf angebotene lackierte Standardaxt die uns zu größeren Werkaufgaben inspiriert. Man muss sie nur einmal in die Hand nehmen und einen Versuch starten um festzustellen, dass sie für ernsthafte Unternehmungen in jeder Beziehung untauglich ist. Ihr vorgesehener Verwendungszweck bleibt das Geheimnis der Hersteller. Ermutigender ist da schon die Begegnung mit einer der schwarzglänzenden Schönheiten die noch alle Zeichen der Herkunft aus einem feurigen Schmiedeprozess erkennen lassen und die hier und da auch heute noch nach dem Muster älterer Formen gefertigt werden. Die Qualität des verwendeten Werkzeugstahls ist in der Regel gut, nur den Stiel muss man sich noch einmal selbst aus einem passenden Eschenstämmchen herausspalten und zurichten. Für diese Arbeit will ich nun hier ein paar grundlegende Orientierungen beschreiben an die ich mich selbst halte und die sich für eine zweckgemäße Formgebung als hilfreich erwiesen haben.

Mir erscheint es manchmal, als ob gerade die ältesten Äxte die in meine Obhut geraten sich herzlich darüber freuen, wenn mit dem neu eingerichteten Stiel ihre ursprüngliche Bestimmung richtig erkannt wird und die in ihrer besonderen Gestalt verkörperten Arbeitserfahrungen endlich wieder einmal wirksam werden können. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sie für die von mir zu Rat gezogene technische Vorstellungswelt unserer Zeit, von der sie die Traditionalisten bisher ferngehalten haben ein lebhaftes Interesse zeigen. Betrachtet es deshalb so, dass ich sogleich euch als auch ihnen die praktische Anwendung geometrischer und technisch physikalischer Vorstellungen begreiflich zu machen mich bemühe.

Einmal hat es natürlich diese alte und über einen langen Zeitraum so unentbehrliche Werkzeugerfindung wirklich verdient, aufgegriffen und durch tätiges Nachforschen gewürdigt zu werden. Dann ermöglicht uns aber auch die exzellente Handhabung dieses Arbeitsinstruments eine ungewöhnlich interessante Art des Dialogs mit den Dingen und gibt den Weg frei für sehr bemerkenswerte Erfahrungen, von denen uns die alltägliche Technikwelt schon sehr weit entfernt hat. Und schließlich können wir mit heutigen Kenntnissen die Handhabung dieses Werkzeugs auch noch wesentlich verbessern.

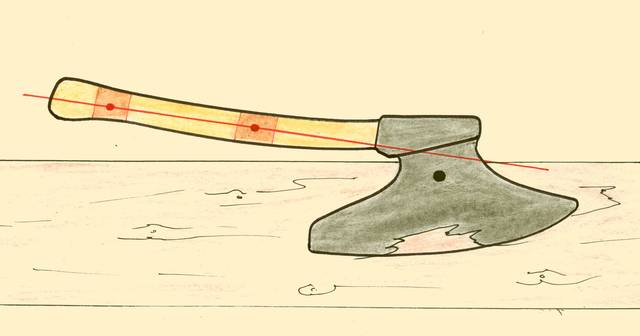

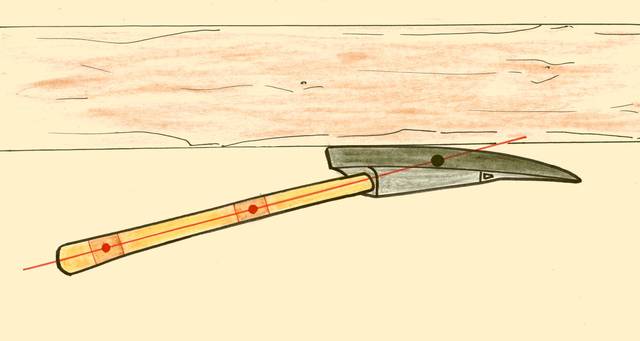

Anfangen will ich mit der geometrisch-technischen Vorstellung einer Achse, die wir uns in Längsrichtung etwa durch die Mitte des Stiels laufend denken und um die sich unsere Axt drehen kann, wenn wir sie lose mit zwei Händen halten. In der Regel sind die Stiele die wir verwenden nicht gerade, sondern in einer oder zwei senkrecht zueinander stehenden Ebenen in bestimmter Weise gebogen. Infolgedessen ist die im Bewegungsablauf wirksame Lage der Stielachse abhängig von der jeweiligen Position der beiden Hände im jeweiligen Abschnitt der Biegung, dort wo sich der Stiel in der ihn locker umfassenden Hand leicht drehen kann. Die nach hinten und vorn verlängerte Verbindungslinie zwischen den beiden Mittelpunkten der Drehbewegung des Stiels in der rechten und linken Hand, das ist die tatsächlich wirksame Achse, um die das Werkzeug als ganzes beim Arbeiten gedreht und ausgerichtet wird, um gezielt von einem massiven Holzstück Späne abzutrennen.

Der Querschnitt des Stiels sollte der Form eines Tropfens ähneln und gerade so in den Raum zwischen den leicht zum Greifen herangezogenen Fingern und dem Ballen des Daumens passen. Um den Stiel nun sicher zu packen bedarf es jetzt nur noch einer geringen Muskelspannung. Unter dieser Voraussetzung können wir die wichtigen Informationen über den aktuellen Schneidvorgang gut herausfiltern und sind den harten Rückwirkungen und Vibrationen die beim Auftreffen der Schneide gleichzeitig über den Stiel laufen weniger ausgesetzt, als wenn die Hand zupackend und knochig am Holz anliegt. Auch das für uns sehr wichtige selbsttätige Ausrichten der Axt können wir dadurch gut wahrnehmen und eine eventuelle Feinkorrektur in den nächsten Schlag mit einbeziehen.

Wenn wir das Werkzeug in Ruhestellung vor dem Aufheben nur locker in den Händen halten und es auspendeln lassen, wird sich eine bestimmte räumliche Orientierung der Schneide ganz von selbst einstellen, und zwar bis Stielachse und Massenmittelpunkt in der Senkrechten gesehen -zweite Zeichnung- auf einer Linie liegen. Etwas deutlicher spüren wir dieses selbsttätige Ausrichten wenn die Axt beim Hochschwingen und Zuschlagen beschleunigt oder abstoppt wird. Nur in einem Fall bemerkt man gar nichts, wenn nämlich das Werkzeug vollkommen symmetrisch eingestielt ist. In diesem Falle lässt es sich beim Zuschlagen ohne merkliche Anstrengung des Handgelenks in jede gewünschte Richtung drehen. Für spezielle Aufgaben kann eine solche neutrale Einstellung vorteilhaft sein.

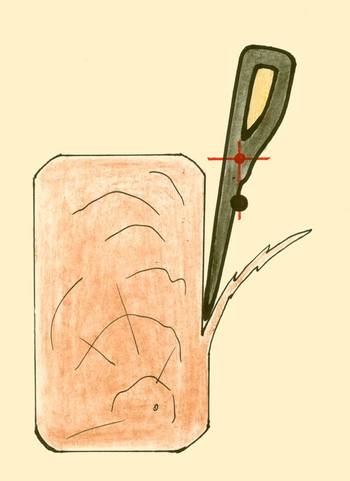

Jetzt nehmt ihr am besten mal einen Stock und lasst in so schnell durch die Luft sausen, dass sich seine Umrisse verwischen. Was ihr seht, ist das schwache Bild eines flächigen Kreisabschnitts, den wir als Darstellung der Bewegungsebene des Stockes betrachten. Ein rechteckiges flaches Holzbrettchen verseht ihr mit einem deutlich außermittigen und so großem Loch, dass es sich leicht auf dem Stock dreht. Steckt es auf und verhindert mit zwei Stiften, dass es bei heftigen Bewegungen abgleiten kann. Wenn ihr das Ganze nun wie vorher, nur etwas langsamer auf- und abschwingt, dreht sich das Brettchen immer in diejenige Position, wo rechts und links von der Bewegungsebene gleich viel Material dem Beschleunigen und Verzögern ausgesetzt ist.

Wenn ihr den Stock einfach nur vor euch hin haltet, werdet ihr sicher gleich sagen: aha, es ist im Gleichgewicht. Tatsächlich ist es auch dieselbe Situation, nur dass diesmal die so genannte Erdanziehung das Brettchen beschleunigt in Bewegung zu setzen versucht.

Stellt nun einmal den Stock auf den Boden und bewegt seine Spitze gleichförmig auf einer geraden Linie, das Brettchen rührt sich nicht. Erst bei einer schnellen Richtungsänderung in Kurven und Kreisbahnen habt ihr es wieder mit einer beschleunigten Bewegung zu tun und könnt ein Ausrichten beobachten. Wenn ihr einen Richtungswechsel vornehmt und den größeren Materialteil vor euch her schiebt ist das Gleichgewicht instabil und das Brettchen würde sich am liebsten um 180 Grad drehen. Stellt man sich einen Mittelpunkt der Materialverteilung vor, von dem aus in alle Richtung ein Gleichgewicht besteht, so wirken beim Beschleunigen und Abstoppen alle Spannungen darauf hin, das Massezentrum -in den Zeichnungen ein schwarzer Punkt- nach Möglichkeit auf die Bewegungsebenebene zu verlagern.

In vergleichbarer Weise richtet sich nun auch ganz selbsttätig eine Axt aus. Durch eine seitliches Ausstellen des Stiels kann man die Klinge in jede gewünschte Schrägstellung zur Bearbeitungsfläche hin bringen und mit einfacher oder doppelter Biegung in der Senkrechten kann die Stielachse in ihrem Abstand unter oder über dem Massenzentrum variiert werden. Je nachdem ob die Ausrichtbewegung beim Anheben oder Zuschlagen erfolgen soll. Da die Belastbarkeit des Handgelenks bei andauernder Arbeit mit der Axt durch harte Stöße und Schläge sehr schnell an ihre Grenzen stößt, speziell unter ständiger Anspannung der Sehnen, die das Drehen bewirken, kann man der sorgfältigen Anpassung der Stielquerschnitts an die Hand und dem sebsttätigen Ausrichten durch die Stielkrümmung gar nicht genug Aufmerksamkeit widmen.

Es ist eben die bei jedem Werkzeug wieder anders geformte ballige Schneide mit seiner speziell geschärften vordersten Kante, die eine genau dazu passende Schrägstellung der Axt erforderlich macht, wenn wir ohne anstrengendes Lenken und Nachdrücken zum leicht gleitenden Abtrennen der Späne kommen wollen. Das gilt in besonderem Maß für die feine Nacharbeit mit breiter Klinge und geringer Spanstärke. Die Handgelenke werden vom willentlichen Richtung geben entlastet und der Aufmerksamkeit für die Abwägung der Schlagstärke steht ein größerer Spielraum zur Verfügung. Zu einer sicheren und ausdauernden Arbeitsweise findet man viel eher, wenn der angeschlagene Span nicht ständig abbricht, die Axt nicht ins Leere geht und mit zusätzlicher Anstrengung aufgefangen werden muss. Das nur ganz kurz auftretende Zurückprallen des Werkzeugs aus der Spanfuge kann dann auch noch als kurzer Anstoß für das neuerliche Anheben des Werkzeug mit genutzt werden.

Wenn die Axt nun aufs Holz trifft und abgestoppt wird, ergibt sich aus der Schrägstellung ein Kippmoment, das die Schneide durch Richtungsänderung tiefer in die bearbeitete Fläche eindringen lassen würde, wenn nicht der sich auf der äußeren Flanke hochschiebende Span diesem Abkippen entgegen wirken würde. Um hier für ein Gleichgewicht zwischen Spandruck und Kippmoment zu sorgen müssen Schrägstellung und Form der Schneide aufeinander abgestimmt sein.

Für jede Axt und die Art ihres Einsatzes kann man Erfahrungswerte angeben, auch für ein stimmiges Verhältnis von wirksamer Schneidenbreite, Masse und Länge des Stiels. Der Rest ist Ausprobieren. Ein weiter Abstand der auf der fertig bearbeiteten Fläche noch erkennbaren Schlagansätze und das Fehlen tieferer Spanausbrüche zeigen eine gelungene Einrichtung des Werkzeugs. Ebenso Treffsicherheit und flüssige Bewegungsabläufe. Den Wirksamsten Teil der Arbeit sollte die beschleunigte Masse der Axt ganz von selbst leisten.

Für einen bestimmten Axttyp ein stimmiges Konzept zu finden bei dem die Form des Stiels, der Anschliff und die Art des Gebrauchs zusammenstimmen ist mit den hier gegebenen Hinweisen möglichrweise besser zu bewerkstelligen als mit einfachem Ausprobieren.